副業・趣味として「プログ」を始めよう!

初心者の方でも簡単にブログを開設できます

\ ConoHa WINGでお得にブログを始める /

<ポイント>

・シンプルなのに高機能

・定期的にバージョンアップ、機能改良

・乗り換えサポートプラグイン対応

・ブロックエディター完全対応

\ ConoHa WINGでお得にブログを始める /

投資(投資信託・NISA・株)を始めるには証券会社の口座の開設(無料)が必要です。

また、1つの証券会社だけではなく、複数の証券会社の口座も開設できます。

ただし、NISAは1人1口座しか持てません。

投資を始めたい方は、まずは口座の開設をしましょう!

仮想通貨(ビットコイン)を始めるには暗号資産交換業者へアカウント登録(無料)が必要です。

ただし、始めて仮想通貨の取引をする方は、「余剰資金」を使って慎重に取引をしましょう。

もし実際に始めてみたいと思った方は、まずは「0.01BTC(ビットコイン)」を確保することから始めてみましょう!

ミニ株・単元未満株は少額から投資が可能ですので、投資初心者、予算が限られている人でも気軽にスタートすることができます。

ミニ株・単元未満株のメリット、デメリットを確認し、メリットの方が大きいと感じた場合は、投資の勉強を実戦形式でスタートしてみるのがおすすめです。

株の投資以外でも言えることですが、知識を付けることは重要ですが、それと同じくらいに実践してみるのがとても重要です。

ミニ株・単元未満株は低リスクでスタートが出来るので、株初心者には有難い仕組みです。

ただし、投資という事には変わりがありませんので、生活防衛資金は使わずに余剰資金を使って少額からスタートしましょう。

株式投資と聞くとある程度まとまった資金がないと始められないと思っている人が多いと思います。

株を購入する場合、通常は、各銘柄ごとに単元株(100株単位)と売買できる最低限の単元株数が決まっていますので、ある程度まとまった資金が必要になります。

ただ、ミニ株・単元未満株であれば、1株から売買が可能です。

正確には、ミニ株は「10株単位」から売買が可能で、単元未満株は「1株」から売買が可能です。

単元株(100株単位)を購入する場合、ある程度の資金が必要になりますが、ミニ株・単元未満株であれば小額で投資ができるため、初心者の方でも資金があまり多くない方でも、始めやすいです。

仮に1株1000円の株で計算すると、100株で購入する場合は、10万円必要ですが、ミニ株なら「1万円」、単元未満株であれば「千円」で株を購入することができます。

ただし、別途手数料がかかる点と、ミニ株・単元未満株は全ての証券会社に対応しているわけではありませんので、対応している証券会社で取引をする必要があります。

ミニ株・単元未満株の一番のメリットは、少額から投資ができることです。

単元株(100株単位)で株を購入する場合、まとまった予算が必要ですし、初心者の方が株を始めるのは少しハードルが高いのが現状です。

ミニ株・単元未満株の購入ができることで、試しに株を始めてみる事ができますし、実際に株の取り引きをすることで、コストをおさせて株の勉強をすることができます。

まずは、株を低リスクで始めたいという人にも、ミニ株・単元未満株はメリットがあります。

まとまった予算が取れたとしても購入できるのは、1つの銘柄分(100株)かもしれません。

別の銘柄を購入しようと思っても、更に費用がかかってしまうので、銘柄を分けたり、購入時期を分けるような分散投資が難しいです。

それに対して、ミニ株・単元未満株であれば、複数の銘柄を1株から購入ができますし、購入する時期を分けることで、分散購入ができます。

分散投資が出来ることで、リスク分散にもなりますので、初心者の方も安心して取引がしやすくなります。

スマホのアプリに対応している証券会社であれば、スマホから誰でも簡単に投資ができます。

スマホから気軽に投資ができることで、株を購入するというハードルを少しでも下げることができます。

株の配当金は、単元株(100株単位)を購入しないと受取が出来ないというわけではなく、ミニ株・単元未満株であっても株数に応じて配当金を受け取ることができます。

株の売買をすることなく、株を保有しておくだけで配当金を受け取ることができるのは有難いですよね。

保有する株が多いほどもちろん配当金を受け取る額は大きいですが、株を保有して配当金を受け取るということはミニ株・単元未満株でもできるので、株初心者の方でもメリットが大きいです。

株主優待は、基本的には単元株(100株単位)保有していないと受けられないですが、中には1株から株主優待が受けられる場合もあります。

ミニ株・単元未満株での一番のデメリットとしては、リアルタイムでの取引ができないことです。

証券会社によって取引ができる時間は異なりますので、利用する証券会社の取引時間を事前によく調べておく必要があります。

ミニ株・単元未満株は、取引銘柄が通常の単元株(100株単位)での購入に比べて、限定的です。

証券会社によっては、ミニ株・単元未満株自体の取引きができない場合があります。

そのため、ミニ株・単元未満株の取り引きをする場合は、最低限ミニ株・単元未満株に対応している証券会社から選択する必要があります。

証券会社によって異なりますが、単元株(100株単位)とミニ株・単元未満株で手数料を比較した場合、割高になりがちです。

せっかく取引をした結果利益を上げることができたとしても手数料が無駄にかかり過ぎた場合は、勿体ないですからね。

利用する証券会社の手数料を事前によく調べておく必要があります。

株主優待は、単元株(100株単位)が基本です。

株主優待をすぐに受ける事は出来ませんが、ミニ株・単元未満株を少しずつ購入し、将来的に単元株(100株単位)保有することが出来れば、株主優待は受けることができるようになります。

中には、ミニ株・単元未満株でも株主優待を受けられる場合もありますので、株主優待を優先したい場合は、株を購入する時によく内容を見てみましょう。

ミニ株・単元未満株は、上記で説明した内容のデメリットがありますが、その分多くのメリットがあります。

株初心者の方、低リスクで株の取り引きをしたい方は、ミニ株・単元未満株であれば、すぐにでも始めることができます。

投資は、知識を増やす事はもちろん大事ですが、実際に投資を経験することが大切です。

ミニ株・単元未満株は、低リスクで始めることが出来る大きなメリットがありますので、株の取り引きに興味がある方は、通常の取引(単元株(100株単位))をスタートする前に、低リスクのミニ株・単元未満株でスタートするのがおすすめです。

ミニ株・単元未満株の取引きをするための最初のステップは、取引ができる証券会社を調査することです。

証券会社によって、ミニ株・単元未満株の取引きができない場合もありますので、注意が必要です。

ちなみに楽天証券は、ミニ株・単元未満株には対応していませんので、既に楽天証券の口座を持っている方で、ミニ株・単元未満株を購入しようと思っている方は、別の証券会社の口座を開設する必要があります。

ミニ株・単元未満株の取引きが出来る証券会社は、SBI証券:S株(単元未満株)、auカブコム証券:プチ株(単元未満株)、マネックス証券:ワン株(単元未満株)、LINE証券:いちかぶ(単元未満株)、PayPay証券などがあります。

証券会社を選択する基準は、取引手数料、購入したい銘柄が決まっている場合は、取り扱いがされているかを事前に確認して選ぶといいです。

SBI証券では、単元未満株は「S株」という名称になります。

SBI証券のS株の特徴は、売買手数料が無料でな点です。

また、24時間いつでも注文が可能ですが、市場への発注は1日3度になります。

詳しくは、SBI証券の公式HPで確認してみてください。

\ 無料で口座を開設する /

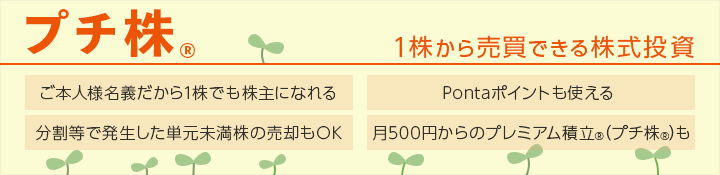

auカブコム証券では、単元未満株は「プチ株」という名称になります。

auカブコム証券のプチ株の特徴は、Pontaポイントを購入につかえる点、プレミアム積立®(プチ株®)なら手数料が無料な点です。

プチ株®(単元未満株)の手数料は、約定代金の0.55%。最低手数料は52円(税込)がかかります。

詳しくは、auカブコム証券の公式HPで確認してみてください。

\ 無料で口座を開設する /

ミニ株・単元未満株の取引きをする証券会社が決まったら、さっそく証券会社の口座を開設しましょう。

口座の開設自体は無料です。

口座の開設が完了したら、入金をします。

入金が終わったら、ミニ株・単元未満株を実際に購入してみましょう。

ミニ株・単元未満株を購入する方法は、証券会社によって違いますので、各証券会社のマニュアルを確認してみるといいです。

▼SBI証券の公式HPにて、S株の買付方法を動画でわかりやすく紹介されています。

▼ミニ株・単元未満株をスタートするきっかけになった本は、現役サラリーマン投資家(長期株式投資)のオートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資です。

オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資は、現役サラリーマン投資家(長期株式投資)による初の著書です。

初心者の方でも、長期配当投資のノウハウを学び、実践できるようになる1冊になっています。

ブログも公開されています。

方針としては、ミニ株・単元未満株をコツコツと少しずつ購入し、基本的には売らずに保有する内容です。

少しずつ購入するので、その分のリターンは少なく、一気に稼ぐ方法ではありませんが、ゆっくりと長期運用を想定している内容となっています。

その分、リスクを最小限にすることができるので、初心者の方にとっても株が始めやすいです。

ミニ株・単元未満株は、単元株(100株単位)ではなく、1株(少額)から購入ができますので、予算が限られている人でもリスクが少なくスタートできることが分かったと思います。

ミニ株・単元未満株を始めるためには、ミニ株・単元未満株に対応している証券会社の口座を開設するところからスタートになります。

ミニ株・単元未満株に対応している証券会社は複数ありますので、自分に合った証券会社を見つけて、生活防衛資金は使わずに余剰資金を使って少額からスタートしましょう。

\ 無料で口座を開設する /

コメント